かさごはカサゴ目フサカサゴ科に属する海水魚です。日本海と太平洋西部の沿岸の岩礁に生息しています。

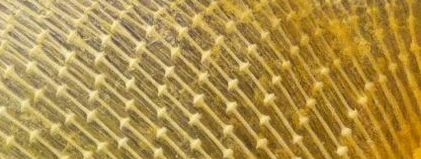

体長は大きくても20cm程度で、体のわりには目が大きく「めばる」のような形をしていますが、こちらは海底の岩の隙間等に生息しているため茶色のまだら模様があり保護色のようになっています。

鰭に棘があり刺さると痛いですが毒はありません。小さいものは「ハオコゼ」と間違えますから注意が必要です。

かさごの中でも「オニカサゴ」は深場の水深100~200m位に生息しています。

鮮やかな赤色で、体長は大きなもので30cmを超えるものもあり重量も2k近くなります。

かさごの地方名

関西では「がしら」と呼ばれます。他にも下記のように呼ばれています。

日本の方言名には、関西地方の「がしら」「がし」、山陰地方(鳥取・島根)の「ぼっか」、島根の「ぼっこう」、岡山の「あかめばる(赤眼張)」「あかちん」、四国徳島の「ががね」、瀬戸内海西部沿岸地方(広島・愛媛など)の「ほご」、九州は宮崎の「ががら」「ほご」、および、長崎・熊本・鹿児島の「あらかぶ」「がらかぶ」「がぶ」などがある。

引用元:wikipedia.

かさごの食べ方・料理

良く知られているのはそのまま背中を開いて揚げる「から揚げ」です。2度揚げすれば骨までいただけます。

おにかさごのように大型はお造りが美味です。特に活かしたものをその場で捌くと絶品です。

癖がない白身ですから、魚料理はなんでもおいしくいただけます。おすすめはブイヤベースや アクアパッツァ、鍋料理等です。

かさごの漁と釣り方

おにかさごは底引きで漁獲されます。

釣りの対象としても人気があり、堤防の周りやテトラの隙間、磯の岩の隙間などにオモリに一本針で身餌を付けてさぐるように釣ります。これは地域のより呼び名がありますが、「穴釣り」と通常呼ばれます。

船でも 狙いますが、船では胴つき仕掛けや吹流し仕掛けに身餌をつけたり、ジグやソフトルアーで狙います。ルアーでは「ロックフィッシュ」と呼ばれゲーム化されています。深場にいるオニカサゴは吹流しの片天秤2本針に夜光のタコベイトと身餌を付け狙います。

かさごに含まれる栄養成分

可食部(食べられる部分)100gに含まれている成分の数値です。

※μg(マイクログラム)は1gの10万分の一/mgは1gの千分の一

かさご・生

| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 |

| Kcal(カロリー) | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg |

| 85 | 19,3 | 0,3 | 0,1 | 120 | 310 | 57 | 180 | 0,3 | 0,5 |

| ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | 葉酸 | ビタミンC | コレステロール | 食物繊維 | 食塩相当量 |

| μg | mg | mg | μg | mg | mg | g | g |

| 3 | 0,03 | 0,06 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0,3 |

栄養成分の詳細

かさごに多く含まれる栄養成分。

|

スポンサーリンク |

かさごの効能

カルシウムが比較的多く含まれます。これは骨や歯を丈夫にします。

又、ビタミンDも含んでしますから吸収率が高まるそうです。

かさごの旬と保存方法

- 食べると良い時期(旬)・・・一般的には冬だが通年おいしい

- 理想的な保存方法・・・下処理をしてラップで冷蔵庫へ

- 理想的な保存期間の目安(賞味期限)・・・冷蔵庫で2~3日程度